期刊VIP學術指導 符合學術規范和道德

保障品質 保證專業,沒有后顧之憂

期刊VIP學術指導 符合學術規范和道德

保障品質 保證專業,沒有后顧之憂

現在很多人都是低頭族,不管在什么地方都離不開手機,科技是在發展經濟是在發展,可是現在的人離不開電子產品的應用,如何正確的使用電子產品呢?對于低頭族產生的危害又有哪些呢?我們應該怎樣杜絕及避免這些影響給我們帶來的危害呢。本文做了詳細的介紹。

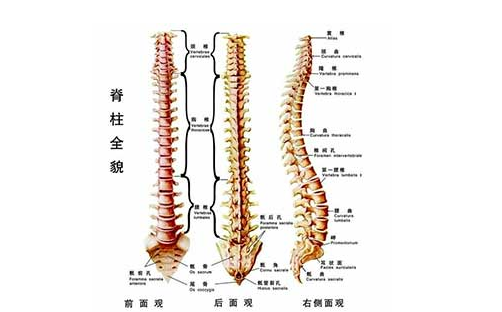

摘要:人們多重視神經根或神經干的卡壓,而輕視脊髓的卡壓,殊不知神經根、干的卡壓,因其疼而被早發現早治療,脊髓的卡壓,常因局部無疼而被誤診誤治。如脊髓的多段卡壓(多段椎管狹窄癥),常被誤診為側索硬化癥而束手無策。頸胸段的脊髓卡壓所引起的心臟和胃腸道功能障礙,常被誤診為心臟或胃腸道疾病而久治不愈。脊髓卡壓綜合征的早期,常出現肢體感覺異常(或熱、或涼、或麻木、或酸沉、或束縛感)。中期神經反射亢進,肌痙攣;晚期肌萎縮,肌乏力,或大小便功能障礙,下腰段脊髓卡壓,則出現典型的間歇性跛行。脊神經根的卡壓,則出現沿該神經干的放射疼,有關腱反射遲鈍或消失。神經干的卡壓,則出現卡壓環遠端的神經癥狀(如腕管或踝管綜合征所引起的手或足的疼痛麻木)。

關鍵詞:脊髓,脊神經,脊柱的保護

除直接暴力和神經原疾患損害外,環狀卡壓是脊髓和脊神經的大敵。

脊髓以其在人身的首腦地位而被懸吊在椎管的中央,受到層層套管狀保護。然而脊柱的多方位生理運動,使脊髓處在搖籃式的椎管中。為適應椎管運動的需要,脊髓進化成為具有特殊力學結構的半流體性粘聚體,在其總長度延伸10%的范圍內,有極大的伸縮可塑性,可以在很小的外力作用下,像手風琴樣折疊、展開或產生各種彈性形變。只要不超出延伸10%的極限,運動中的脊髓可以維持自身的動態平衡而安然無殃。由脊髓發出的脊神經,其神經根有椎間孔(或神經通道)的環狀保護,神經干有肌筋膜間隔或骨纖維管的環狀保護。周圍神經更具有蜿蜒延伸能力,以適應四肢超大范圍的生理運動。

醫學期刊推薦:《中國臨床神經科學》,《中國臨床神經科學》(雙月刊)曾用刊名:(中國臨床神經科學雜志;臨床神經科學)1993年創刊,本刊主要介紹國內外有關中樞、周圍神經和骨骼疾病的基礎研究,應用基礎研究成果,并指導實踐和臨床發展。本刊報道我國臨床神經科學領域領先的科研成果及臨床診療經驗。《中國臨床神經科學》主管單位:中華人民共和國教育部,主辦單位:復旦大學附屬華山醫院;復旦大學神經病學研究所,國內統一刊號:31-1752/R,國際標準刊號:1008-0678

安全結構愈是復雜,有其安全的一面,也有其隱患的一面。一但機體內外環境發生超限度變化,神經保護管將會變成神經卡壓環。環狀卡壓會造成脊髓和脊神經的嚴重損害。椎管狹窄可以引起脊髓的環狀卡壓。椎間孔或側隱窩的狹窄,可以引起神經根的環狀卡壓。肌筋膜間隔或骨纖維管的狹窄可以引起神經干的環狀卡壓。不同部位的卡壓,以其所支配的區域而出現不同的神經卡壓綜合征。

臨床上能引起脊髓或脊神經根卡壓的病很多,其中椎管狹窄癥為世人所公認。常說的椎管狹窄,是以椎管骨性管道在統計學上的平均值為標準(國人椎管矢狀徑平均17mm,15mm為臨界值,12mm以下為狹窄)。只講骨性管道,不講纖維管道;只說管腔大小,而不論內容物粗細,就一概而論判定椎管是否狹窄,很難以偏概全。解剖學的椎管結構,除了骨性管道,還有椎間盤后縱韌帶、黃韌帶、小關節囊等組成的纖維管道。李氏倡導臨床椎管狹窄癥,即凡經過X光、CT或MRI等影像學檢查,證實神經受到卡壓,以及臨床體征明確的,均應列入此癥范疇。廣意的椎管狹窄更具有臨床價值。如黃韌帶肥厚可以使并不狹窄的骨性管道變得擁擠不堪。關節突或勾突的增生肥大,可以使椎管變形,側隱窩狹窄。椎間盤向椎管內(或椎間孔內)膨出、突出、脫出或椎體后沿增生、或后縱韌帶骨化,均可不同程度的引起局段椎管狹窄。椎體滑脫者因上下椎管移位,造成臨界椎管急劇折曲狹窄。