期刊VIP學術指導 符合學術規范和道德

保障品質 保證專業,沒有后顧之憂

期刊VIP學術指導 符合學術規范和道德

保障品質 保證專業,沒有后顧之憂

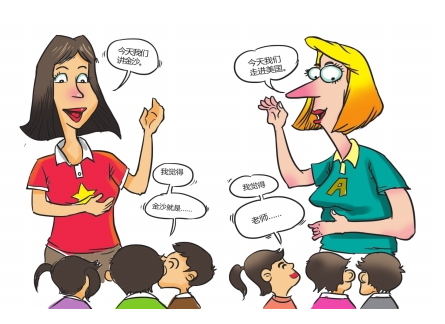

摘要: 課堂教學中,學生首先是聽教師講授有關知識,要聽教師的導,在聽講過程中接受有關信息。在課堂上,傾聽老師的講話和同學的發言,能夠學到許多知識,受到更多啟迪,能夠使心靈受到滋補。因此,教師要注重培養學生聽的能力。聽要注意全神貫注地聽清楚,聽明白,要聽清問題,避免答非所問;要聽懂別人發言,以便糾正錯誤,補充遺漏,闡述新見解。聽是要能夠分辨出哪些是有用信息,哪些是無用信息,哪些是關鍵信息,哪些是干擾信息,然后做出抉擇,干擾信息排除,無用信息忽略,有用信息拿來,關鍵信息重點記住。尤其是語文教學中,聽、說、讀、寫并重,互相促進,共同提高。

一位教育家曾說過:一個人的智慧都集中在手上。其意思是說,人的智力、勇力、知識等都是通過手的操作功能得以實現的,是通過寫和做而表達已經有了成品,否則只在腦子里運作,在口中說說還不能標志著它已經成熟。因此,在課堂上,更要注重手做的教學方式的實施。也就是我們通常講的“不動筆墨不讀書”。在教師講的時候,學生要動手做筆記,在同學們討論時,重點的東西也要記下來,在訓練題的完成時更離不開用手做。教師要允許學生根據學習的需要“亂寫亂畫”。 如記生字時他們可以把容易寫錯、筆畫較多的字在上面寫寫;課堂提問時,可以讓學生用“筆”思考,將捕捉到的神來之筆或靈感馬上寫或畫到書上或本上,以提高回答的嚴密、準確與流暢。此外,課文中有些不易講解的詞句,用簡筆畫畫一畫,效果則更好。懶得動筆是一種不良習慣,手腦并用才可攀越科學峰顛。在創造性作為整個教育主導的今天,課堂上必須用手制作、用手創作、用手創造。離開手,學習就要受到障礙,不用手的學習,肯定是事倍功半。教師要根據學年齡的特點和科目的不同,采用手把手或親手糾錯等方式,培養學生的動手能力,并使之與口、眼、耳、腦等聯系起來,相得益彰,互相促進。

教育教學是一項科技含量很高的腦力勞動,用大腦進行思維這是教學過程中的主要特征。教師在課堂上,要十分注重調動學生用大腦去展開豐富的想象,去進行快節奏的理解、推理、運算、探索、創新,調動學生進行有效地思維,最大限度地調動學生動腦攻克知識難關,有效地開發學生智力是課堂教學中教師的主要任務。如語文教學中,真、善、美與假、惡、丑聽起來憎愛分明。但具體到某一件事上,往往難以界定,因為它取決于階級、社會、時代、性格、愛惡等多種因素。有同學讀了《水滸傳》里武松打虎的故事,認為武松打虎是不愛護野生動物,所以稱不上英雄。而有人卻說,那時還沒有《野生動物保護法》,他是為民除害。這是,可以讓學生動腦思辨是課堂教學的主旋律。

人們交流思想的主要途徑是通過語言來進行的,而語言是通過口說出來的,課堂教學也不例外,口說的成分很大。教師為了把知識傳給學生,盡管把主動權和大量的時間交給學生,但“導”的過程也必須是用口來講,教師點撥也必須是通過口來說。當然,教師正因為說的機會要少,就更要講究質量,更要做到要言不繁,起到化腐朽為神奇的點石成金之作用。課堂上更多的是學生說,即學生回答問題、學生討論問題、學生即席發言。在這些過程中,學生的知識可以得到交流,思想可以溝通,補短取長,糾錯補漏,使知識更加完善,既培養了能力,又開發了智力。在教學《九色鹿》這一課臨近結尾時,筆者指著板書總結課文:“假如這塊黑板就是一個世界,你在這個世界中不想看見什么?”一生立即站起來回答:“我不想看見‘見利忘義’!這種道德品質實在太讓人鄙視。”我趁勢拿起黑板擦,將黑板上的“見利忘義”給擦掉了。一石激起千層浪,教室里立刻沸騰起來,同學們紛紛舉手要求回答,大家慷慨激昂,義憤填膺。我拿起板擦把它們一個個擦掉。正在大家譴責這些形容調達的惡劣品質時,一位同學直截了當地回答:“我不想看見調達,他是個壞人!”其他同學也紛紛表示不想看見調達這個卑鄙小人!”我隨即就拿起板擦將“調達”這兩個字擦掉了。正當這時,有一個同學憋紅了臉,站起來支支吾吾地說:“我,我覺得我不想把調達從這個世界上擦去,如果他,他愿意改正,我還想讓他活在這個世界上……”,這堂課引發大家的思考是無極限的。